この公演のチケット収入の一部と公演当日の募金は、“RESTART JAPAN ファンド”(ソニー株式会社と公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが東日本大震災復興支援のため、子どもたちの支援の一環として設立)に寄付し、被災した子どもたちの支援活動に役立てられます。

Sony Music Foundation 東日本大震災 復興支援プロジェクト 小・中・高校生のための 「第九」チャリティ・コンサート 2014

東日本大震災 復興支援プロジェクト

小・中・高校生のための

「第九」チャリティ・コンサート 2014

13:00開場/14:00開演

終了しました

チケット情報

- 発売日

-

【イープラス/チケットぴあ 先行発売】2014年9月4日(木) 〜 2014年9月9日(火)

【一般発売】2014年9月11日(木)

- 料金(税込)

【全席指定・税込】

S席 小・中・高校生 3,000円

S席 保護者 5,500円

A席 小・中・高校生 2,000円

A席 保護者 4,500円※未就学児、保護者のみのご入場は出来ません。

※小・中・高校生は学生証または年齢を証明できるものをお持ちください。

※公演当日、保護者の方は小・中・高校生と一緒にご入場ください。- プレイガイド

-

イープラス

チケットぴあ0570-02-9999(Pコード:241-234)

横須賀芸術劇場046-823-9999(10:00-18:00)

出演者情報

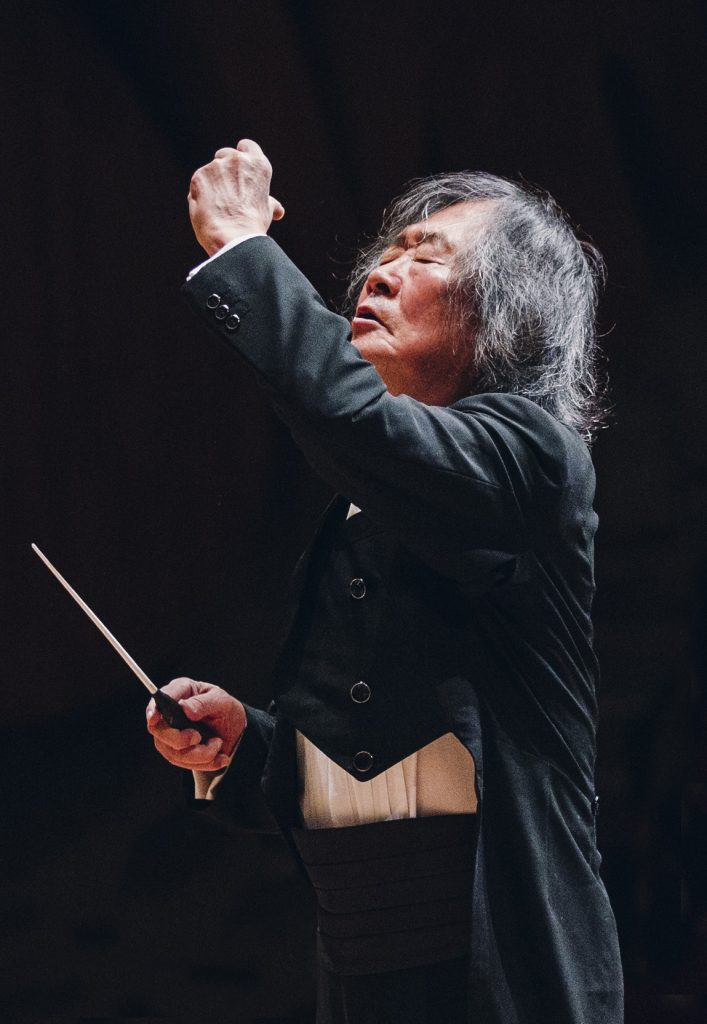

“炎のコバケン”の愛称で親しまれる日本を代表する指揮者。東京藝術大学作曲科、及び指揮科の両科を卒業。1974年 第1回ブタペスト国際指揮者コンクール第一位、及び特別賞を受賞。2002年プラハの春音楽祭では東洋人初のオープニング「わが祖国」を指揮して万雷の拍手を浴びた。

これまでにハンガリー国立フィル、チェコ・フィル、アーネム・フィル、ロイヤル・コンセルトヘボウ管、フランス国立放送フィル、ローマ・サンタ・チェチーリア国立管、ロンドン・フィル、ハンガリー放送響、N響、読響、日本フィル、都響等の名立たるオーケストラと共演を重ね、数多くのポジションを歴任。

ハンガリー政府よりハンガリー国大十字功労勲章(同国で最高位)等、国内では旭日中綬章、文化庁長官表彰、恩賜賞・日本芸術院賞等を受賞。

2005年、社会貢献を目的としたオーケストラ「コバケンとその仲間たちオーケストラ」を設立、以来全国にて活動を続けている。

CD、DVDはオクタヴィア・レコードより多数リリース。

現在、日本フィル桂冠名誉指揮者、ハンガリー国立フィル・名古屋フィル・群響桂冠指揮者、読売日響特別客演指揮者、九響名誉客演指揮者、東京藝術大学・東京音楽大学・リスト音楽院名誉教授、ローム ミュージック ファンデーション評議員等を務める。

オフィシャル・ホームページ: http://www.it-japan.co.jp/kobaken/

1956年6月に故・渡邉曉雄が中心となって創立された。現在は首席指揮者アレクサンドル・ラザレフ、桂冠指揮者小林研一郎、首席客演指揮者ピエタリ・インキネン、正指揮者山田和樹、ミュージック・パートナー西本智実をはじめとする充実の指揮者陣とともに演奏を行っている。

“音楽を通して文化を発信”という信条に基づき、「オーケストラ・コンサート」、「リージョナル・アクティビティ」、「エデュケーション・プログラム」という三つの柱を打ち立て日々活動を展開。40年近くの歴史を誇る「夏休みコンサート」をはじめ、音楽によって子どもたちの創造性や協調性をはぐくむ創作ワークショップや全国で学校や施設での公演を行っている。また地元杉並区では「60才から楽器教室」といったシニア世代への働きかけも積極的に携わっている。2011年4月からはボランティア活動「被災地に音楽を」を開始、2014年7月までにその公演数は140回近くを数えている。

武蔵野音楽大学卒業。同大学院、二期会オペラスタジオ修了。オペラではバンクーバー・オペラ、ロイヤルアルバートホール、ソフィア国立歌劇場野外劇場、ピサ・ヴェルディ劇場等の『蝶々夫人』タイトルロールで出演し国際舞台での活躍の場を益々広げている。国内においても新国立劇場や東京二期会オペラ劇場、びわ湖ホールなどに出演を重ね、いま最も注目されるソプラノとして常に高い評価を得ている。ヒューストン在住。二期会会員。

東京藝術大学声楽科卒業、同大学院ソロ科および文化庁オペラ研修所修了。文化庁派遣芸術家在外研修員としてニューヨークに留学。1994年プラシド・ドミンゴ世界オペラコンテスト・メゾソプラノ部門優勝。早くからその才能は注目を集め、二期会創立50年記念『こうもり』オルロフスキー、新国立劇場・二期会共催『忠臣蔵』大石主税、同『ナクソス島のアリアドネ』作曲家等の他、小澤征爾音楽塾コンサート『カルメン』タイトルロール、日生劇場『オルフェオとエウリディーチェ』オルフェオ、新国立劇場『鹿鳴館』大徳寺公爵夫人季子等、数々の舞台に出演し常に高い評価を得ている。コンサートではバッハ「ロ短調ミサ」、ドボルザーク「スタバトマーテル」、マーラー「交響曲第3番」「千人の交響曲」、ヴェルディ「レクイエム」等に出演。艶やかな美声、存在感のある舞台姿で聴衆を魅了している。東京藝術大学准教授。上野学園大学特任教授。二期会会員。

国立音楽大学卒業。文化庁オペラ研修所第5期修了。文化庁在外研修員としてミラノに、また、五島記念文化財団の留学生としてウィーンに留学。第17回ジロー・オペラ賞新人賞、第4回グローバル東敦子賞、第1回五島記念文化賞新人賞、第6回モービル音楽賞洋楽部門奨励賞受賞。1986年「メリー・ウィドウ」カミーユ役でデビュー以後、数多くのオペラ公演に出演、また宗教曲等のソリストとしても高く評価を受けている。2015年2月―3月にはプロデュース・オペラ第6弾「後宮からの逃走」を手がける予定等幅広く活動を行っている。

東京藝術大学首席卒業、同大学院及び文化庁オペラ研修所修了。安宅賞、松田トシ賞受賞。文化庁在外派遣研修員として渡伊。二期会『ワルキューレ』ヴォータンで大成功を収め、ジロー・オペラ賞新人賞受賞。新国立劇場開場記念『ローエングリン』出演以降、『フィガロの結婚』『魔笛』『椿姫』『青ひげ公の城』等で抜群の活躍を見せる。サヴァリッシュ、デュトワ、アシュケナージ等、世界的指揮者と共演。殊にマーラー「さすらう若人の歌」は他に比肩するものがないと絶賛されている。又、自らの演奏経験に基づいた学位論文で聖徳大学より博士の学位授与。理論に裏付けられた深い洞察による作品解釈は、演奏に一層の深みと柔軟性をもたらしている。二期会会員。

東京音楽大学合唱団は、1979年以来毎年続いている日本フィルハーモニー交響楽団「第9交響曲演奏会」をはじめ、国内外のオーケストラと数多くの共演をしている。

2013年には日本フィルハーモニー交響楽団(広上淳一指揮:三枝成彰/レクイエム)、ドイツ・カンマ―フィルハーモニー管弦楽団(パーヴォ・ヤルヴィ指揮:ベートーヴェン/歌劇《フィデリオ》コンサート形式)に出演し、どちらも好評を博した。

2014年は日本フィルハーモニー交響楽団(小林研一郎指揮:マーラー/交響曲第2番「復活」)、NHK交響楽団(シャルル・デュトワ指揮:ドビュッシー:歌劇《ペレアスとメリザンド》演奏会形式)への出演が予定されている。

合唱指導は、阿部純、多田康芳、山本義人の各氏。