当日券は10月7日(日)11:30より、 紀尾井ホール正面入り口にて、S席、A席ともに販売いたします(現金のみ)。

料金は下記「チケット情報」をご参照ください。

◆「第12回 国際オーボエコンクール・東京」入賞者

◆「第12回 国際オーボエコンクール・東京」審査委員

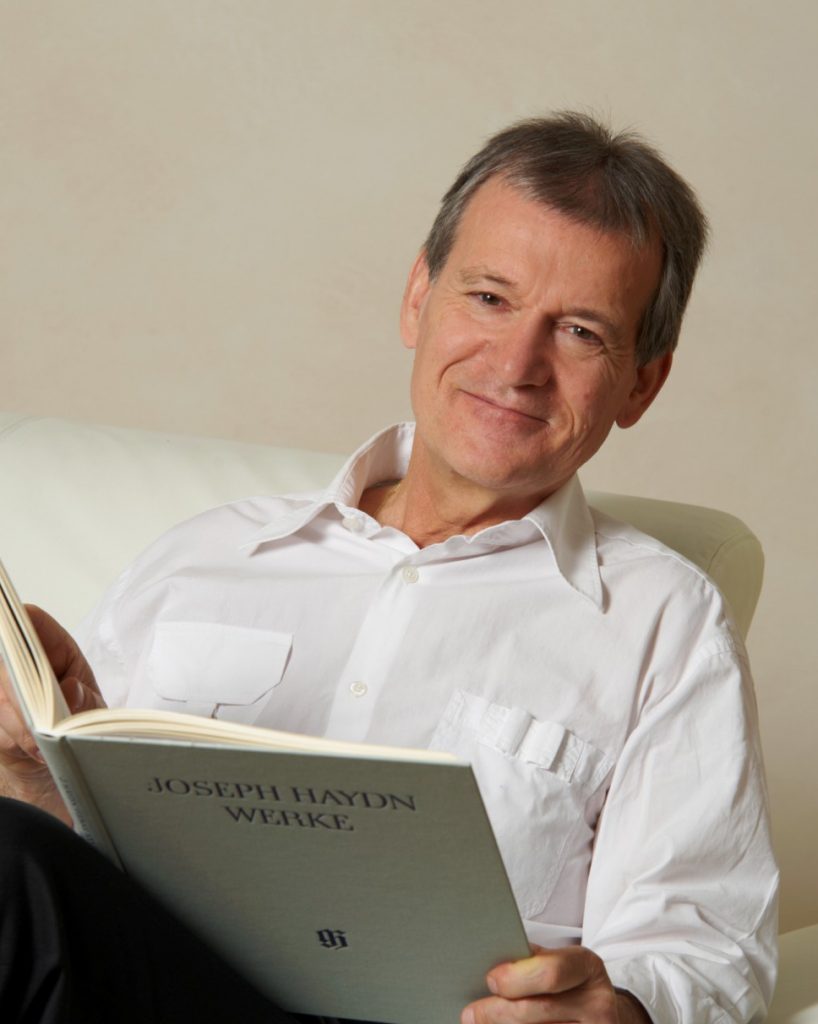

・ハンスイェルク・シェレンベルガー(指揮、オーボエ)

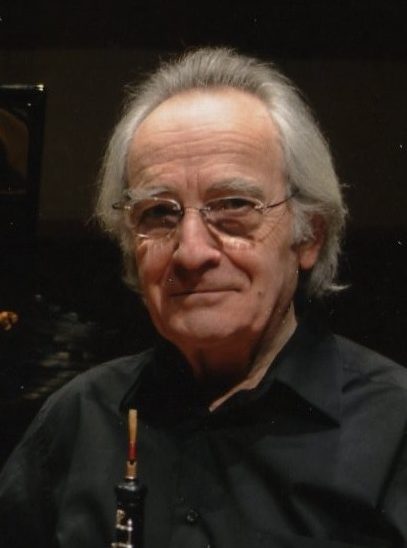

・モーリス・ブルグ(オーボエ)

・古部 賢一(オーボエ)

・ゴードン・ハント(オーボエ)

・小畑 善昭(オーボエ)

・ドワイト・ペリー(オーボエ)

・吉田 將(ファゴット)

◆ゲスト出演

・荒木 奏美(オーボエ)

(第11回 国際オーボエコンクール・軽井沢 第1位[大賀賞])

◆クァルテット・エクセルシオ より

・西野 ゆか(ヴァイオリン)

・吉田 有紀子(ヴィオラ)

・大友 肇(チェロ)

◆東京フィルハーモニー交響楽団(管弦楽)

終了しました

チケット情報

- 発売日

-

【ソニー音楽財団オンラインチケット最速先行発売】2018年7月9日(月) 〜 2018年7月18日(水)

【イープラス・チケットぴあ(ネットのみ)先行発売】2018年7月12日(木) 〜 2018年7月18日(水)

【一般発売】2018年7月19日(木)

- 料金(税込)

【全席指定・税込】

S席:5,000円

A席:3,000円

S席ユース*:2,500円

A席ユース*:1,500円*ユース券は、1993年4月2日以降生まれの方。ソニー音楽財団オンラインチケットのみ取扱い。公演当日、年齢を確認できる書類を必ずお持ちください。

※未就学児の入場不可。

- プレイガイド

-

◆ソニー音楽財団オンラインチケット

◆チケットぴあ0570-02-9999(Pコード:121-410)

◆イープラス

◆紀尾井ホールウェブチケット

◆紀尾井ホールチケットセンター03-3237-0061(10:00~18:00、日曜・祝日休)

出演者情報

1948年生まれ。大変な音楽好きの両親の元で育ち、早くから音楽に強い興味を持った。13歳からオーボエを始め、その後、ミュンヘンとデトモルトにおいてオーボエ、指揮法、そして数学を勉強。ミュンヘンのARDコンクールを含む主要な音楽コンクールで入賞後、1971年にケルン放響のオーボエ奏者となり、1975年から1980年まで同団のソロ・オーボエ奏者を務める。1977年からカラヤン指揮ベルリン・フィルにエキストラとして参加するようになり、1980年1月から2001年夏までベルリン・フィルのソロ・オーボエ奏者を務める。退団後は、指揮者、ソリスト、教育者の仕事を中心に活躍している。

これまでにソリストとして、カラヤン、ジュリーニ、アッバード、ムーティ、レヴァインなどの著名な指揮者と共演。室内楽奏者としては、アンサンブル・ウィーン=ベルリンを中心に多彩な活動を展開。また、1991年にはハイドン・アンサンブル・ベルリンを設立、芸術監督を務めた。

1994年から本格的な指揮活動を開始、これまでにヨーロッパを中心に世界各地のオーケストラから招かれている。2012年、2016年秋には、カメラータ・ザルツブルクを率いて日本ツアーを行い絶賛された。2013年度より岡山フィル首席指揮者、そして、3年に1回開かれ2018年に12回を迎えた「国際オーボエコンクール」の審査委員長を1994年より務めている。マドリッドのソフィア高等音楽院で教授も務めている。

誰もが認める当代屈指のオーボエ奏者の一人。バーミンガムでの国際管楽器コンクールでの優勝を皮切りに、ミュンヘン、プラハ、ブダペストのコンクールでも優勝を果たした。その実力が認められ、バーゼル管弦楽団のオーボエ・ソリストに就任、その後シャルル・ミュンシュに見出されてパリ管弦楽団のオーボエ・ソリストに抜擢された。

ソリストとして世界各地の主要コンサート・ホールに出演。イ・ムジチ合奏団、ロンドン交響楽団、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団、バイエルン放送交響楽団などのオーケストラや、クラウディオ・アバド、ダニエル・バレンボイム、リッカルド・シャイーなどの指揮者と共演してきた。

2011年にバスーンのセルジオ・アッツォリーニ、ピアノの今仁喜美子と共に“モーリス・ブルグ・トリオ”を結成。近年は指揮の世界にも活躍の場を広げ、数多くのオーケストラを指揮してきた。

オーボエ奏者としての道を歩み始めて以来、指導者としても熱心に活動し続けている。パリとジュネーヴの国立高等音楽院での常任の職に加えて、世界中でマスター・クラスを行っており、数多くのオーボエ奏者がこの巨匠の指導を仰いでいる。

EMI、Decca、DGG、Nimbus、Calliope、日本コロムビア、ECMなどでレコーディングを行っており、シャルル・グロ・アカデミー大賞を度々受賞。最近、ワーナーで、ボストン交響楽団のトップ・ミュージシャンたちと共演する室内楽のレコーディングを実現させた。2018年には、オーストラリア、ブリスベンのセント・ジョンズ・カメラータと、シュトラウス、マルティヌー、オネゲルの3曲の協奏曲をレコーディングするプロジェクトが進行中である。

1994年の第4回から、「国際オーボエコンクール」の審査員を務めている。

東京藝術大学在学中に小澤征爾に認められ、新日本フィルハーモニー交響楽団の首席オーボエ奏者に就任。その後ミュンヘン音大大学院でG.パッシンに学ぶ。ハンブルク北ドイツ放送響、ベルリン・ドイツ響、ベルリン放送響等に客演首席奏者として招待され、ソリストとしても国内外のオーケストラや、E.パユ、P.メイエ、R.キュッヒル、諏訪内晶子、樫本大進ら世界的アーティストたちとの共演を重ねる。鈴木大介とのデュオや渡辺香津美、小曽根真らとの共演など、ジャンルを超えた多彩なコラボレーションも展開。ラ・フォル・ジュルネ音楽祭、セイジ・オザワ松本フェスティバル、宮崎国際音楽祭、木曽音楽祭、ル・ポン国際音楽祭などに出演。15歳から指揮活動もしており、これまでに静岡交響楽団、シエナ・ウインド・オーケストラ、東京佼成ウインド・オーケストラ等と共演している。東京音大、相愛大、桐朋オーケストラアカデミー非常勤講師、札幌大谷大(芸術学部)客員教授。国際オーボエコンクール・東京、日本音楽コンクール等の審査委員を務め、先年には母校ミュンヘン音大から招かれマスタークラスを行った。出光音楽賞をオーボエ奏者として初めて受賞(1999年度)。

ロンドン生まれ。テレンス・マクドナーに師事。オーボエのソリスト及び指揮者として世界各地で演奏活動を行う傍ら、マスタークラスの指導にもあたり、また数々の著名な室内アンサンブルと共演している。オーケストラでの実績も豊富で、ロンドン室内管弦楽団とワールド・オーケストラ・フォア・ピースで首席オーボエ奏者を務めている他、以前にはフィルハーモニア管弦楽団、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団の首席オーボエ奏者でもあった。

世界有数のオーボエ奏者の一人とされており、ソリストとしてアシュケナージ、サー・アンドリュー・デイヴィス、ジュリーニ、コンドラシン、ムーティ、サー・ジョン・プリチャード、サー・サイモン・ラトル、シノーポリ、ウェルザー=メストなどの指揮者と共演してきた。

BMG,EMI,BIS,ヴァージン等のレーベルで幅広くレコーディングを行っており、モーツァルトによるソロ曲はすべて網羅している。アシュケナージが指揮するベルリン放送交響楽団とのリヒャルト・シュトラウスの協奏曲のレコーディング(デッカ)は、ペンギンCDガイドで、流通しているCDの中のベスト盤に選ばれた。

指揮者としても益々知名度を上げており、現在デンマーク・チェンバー・プレイヤーズやスウェーデン室内吹奏楽団の音楽監督を務めている。これまでに南アフリカ国立交響楽団、デンマーク放送シンフォニエッタ、ロンドンのサウスバンク・シンフォニア等多数のオーケストラを指揮。近年ではジョージア、ニュージーランド、ブラジル、イギリス、アメリカで指揮をした他、ニューヨークではセントルークス管弦楽団を、カリフォルニアではレッドランズ交響楽団を指揮した。

現在はギルドホール音楽院の教授、王立音楽アカデミーの名誉アソシエイトの地位にある。「国際オーボエコンクール」の審査委員を1997年より務めている。2010年にはユネスコ平和芸術家に任命された。

使用楽器はロンドン、ハワース社のXLオーボエ。

東京藝術大学卒業、同大学院修了。在学中、第42回NHK毎日音楽コンクール管楽器部門第3位入賞。1979年より1982年まで東京交響楽団に在籍し、その後ベルリンへ留学。帰国後、新日本フィルハーモニー交響楽団の首席オーボエ奏者をつとめた。現在は東京藝術大学教授として後進の指導にあたるかたわら、独奏及び室内楽、また古楽器奏者としても演奏活動を繰り広げている。

シンシナティ交響楽団首席オーボエ奏者であると共にシンシナティ大学音楽院にて教鞭をとる。以前はサン・ディエゴ交響楽団の首席奏者及びニュー・ワールド・シンフォニーのフェロー(団員)でもあった。ニューヨーク・フィルハーモニック、シカゴ交響楽団、サン・フランシスコ交響楽団、アトランタ交響楽団、ロス・アンジェルス・オペラ、ベルリン・ドイツ交響楽団と客演もしている。海沿いの南カリフォルニアの出身で、ピアノ、声楽、サックスに音楽的興味を持ったが、オーボエの演奏を始めたのはハイスクールの高学年になってからだった。ジョン・マック、アラン・フォーゲル、デイヴィッド・ウェイスを師と仰ぎ、ウェイスには波乗りも教わった。

コンチェルト、リサイタル、マスタークラス、室内楽など、世界各地で演奏と指導を行っている。最近のシーズンには、ジャン・フランセの『花時計』、モーツァルトの『オーボエ協奏曲』、アレッサンドロ・マルチェッロの『オーボエ協奏曲』に加え、特に好んでいる作品である、リヒャルト・シュトラウスの『オーボエ協奏曲』を4回演奏した。

オーボエを手にしていない時には、地元でコンサートや演劇を鑑賞している。その他の余暇の過ごし方としては、ハイキングやランニング、ボランティア活動をしたり、フリスビーを投げたり、読書をしたり、台所で珍しい料理を作ったりしている。

ペリーはロレーのアーティストである。

武蔵野音楽大学音楽学部器楽科卒業後、1986年ドイツ国立ハノーファー音楽大学研究学部ソリストクラス入学。クラウス・トゥーネマン氏に師事。1987年ユンゲ・ドイチェフィルハーモニー(ドイツ連邦学生選抜オーケストラ)に首席奏者として入団。ケルン・カンマー・オーケストラ、ドイツ・カンマー・フィルハーモニー契約団員。1989年ドイツ国立ハノーファー音楽大学研究学部卒業国家演奏資格試験受験資格取得。同年、ベルギー王立フレミッシュオペラに首席奏者として入団。同年、読売日本交響楽団へ首席奏者として就任。1998年より宮崎国際室内楽音楽祭レギュラーメンバー。2002年よりサイトウ・キネン・オーケストラ(セイジ・オザワ松本フェスティバル)首席奏者として毎年出演。現在、読売日本交響楽団首席ファゴット奏者、小澤征爾音楽塾講師、洗足学園音楽大学客員教授、武蔵野音楽大学講師。

1993年、茨城県東海村出身。東京藝術大学を首席で卒業後、同大学院へ進学。学部3年次在学中より、東京交響楽団の首席オーボエ奏者を務めている。数々のコンクールで入賞を重ね、第11回国際オーボエコンクール・軽井沢ではアジア勢初の第1位(大賀賞)、併せて軽井沢町長(聴衆)賞を受賞。デビューリサイタルを東京・春・音楽祭で行い、オペラシティB→Cシリーズへの出演や音楽祭への参加等、各地でソロ、室内楽に幅広く取り組んでいる。東京交響楽団、東京都交響楽団などとコンツェルトを協演。巨匠ハインツ・ホリガーに絶賛され、オーボエトリオで共演を果たす。モーリス・ブルグ、シェレンベルガー各氏とも共演。第27回出光音楽賞受賞。これまでに坂本真紀、成田恵子、和久井仁、小畑善昭、青山聖樹の各氏に師事。

「繊細優美な金銀細工のよう」(独フランクフルター・アルゲマイネ紙)と2016年ドイツデビューで称賛された、年間70公演以上を行う日本では数少ない常設の弦楽四重奏団。ベートーヴェンを軸に王道レパートリーの『定期公演』、20世紀以降の現代作品に光をあてる『ラボ・エクセルシオ』、人気傑作選『弦楽四重奏の旅』、モーツァルトをとりまく時代や作品を紹介する『アラウンド・モーツァルト』の4シリーズを展開しつつ全国的に活動。加えて、室内楽の聴衆の輪を広げる活動も積極的に行い、米国、欧州、アジアと海外公演も回を重ねている。第5回パオロ・ボルチアーニ国際弦楽四重奏コンクール最高位、第19回新日鉄音楽賞「フレッシュアーティスト賞」、第16回ホテルオークラ音楽賞など受賞歴多数。2016年サントリーホール主催により2週間でベートーヴェンの弦楽四重奏全16曲チクルスを日本団体として初演奏。同年6月まで6年間『サントリーホール室内楽アカデミー』にてファカルティを務め、引き続き後進の指導にもあたっている。

オフィシャル・ウェブサイト:http://www.quartet-excelsior.jp/

洗足学園大学音楽学部ピアノ科及び専攻科卒業。在学中奨学金を得てハンガリーのリスト音楽院にて研鑽を積む。その後リスト音楽院にて伴奏講師として教鞭をとる。 ハンガリーの数々の管楽器コンクールにて最優秀伴奏賞を受賞。 2004年渡独、シュトゥットガルト音楽大学に迎えられる。コレペティトールとしての活動が多方面に渡って評価され、 現在、シュトゥットガルトの他、ケルン、マインツ、バーゼルの各音楽大学でも教鞭をとる。

インゴ・ゴリツキ、クリスティアン・ヴェッツェル、エマヌエル・アッビュール、クリスティアン・シュミットなどの著名な教授たちのクラスを担当。

室内楽奏者として、BBCラジオ(イギリス)のランチタイム・コンサート、SWRラジオ(ドイツ)やバルトークラジオ(ハンガリー)での室内楽コンサート、「ボン・ベートーヴェン音楽祭」(ドイツ)など数多くのコンサートで演奏、多数の著名な音楽家と共演。室内楽のパートナーの一人であるフィリップ・トーンドゥル(「第9回 国際オーボエコンクール・軽井沢」第2位受賞者)と共演した「ボン・ベートーヴェン音楽祭」に於ける室内楽コンサートは2012年の「ベートーヴェン・リング賞」を受賞している。

その他、「ミュンヘン国際コンクール」「マークノイキルヒェン国際コンクール」や数々のオーケストラのオーディションにおいて、公式伴奏者としても活躍している。

東京生まれ。東京藝術大学附属音楽高校作曲科卒、同大作曲科を中退し、DAADドイツ政府奨学生としてデトモルト音楽院、シュトゥットガルト芸術大学のチェンバロ科を卒業、国家演奏家資格取得。パリに移りセルジー国立地方音楽院、ショーモン市立音楽院で教鞭を取る傍らヨーロッパ各地で演奏活動に従事。日本文化庁在外研修員としてイタリア、スペインでチェンバロ、オルガンの研鑽を積む。第8回ブリュージュ国際チェンバロコンクールで1位無し2位他、FEPパリ国際チェンバロコンクール、ライプツィヒ・バッハ国際コンクールなどに上位入賞。17年間に亘る欧州滞在の後、2000年に帰国した後は東京を中心に多様な活動を展開し、古典音律、奏法に関するセミナーも数多く開催している。チェンバロをケネス・ギルバート、リナルド・アレッサンドリーニ、故ヴァルデマール・デューリンク氏に、オルガンをオディール・バイユー、ゴンサレス・ウリオル氏に師事。現在東京藝術大学非常勤講師、松本市音楽文化ホール講師。1997、2003、2007年山梨古楽コンクール審査員。2017年12月にソロ・アルバム『メディテーション~フローベルガーの眼差し~』をdream window ”Tree”レーベルよりリリース、現在全世界にハイレゾ配信されている。

1911年創立。日本のオーケストラとして最古の歴史をもち、メンバー約160名、シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督チョン・ミョンフン、首席指揮者アンドレア・バッティストーニ、特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフ。自主公演の他、新国立劇場他でのオペラ・バレエ演奏、NHK他における放送演奏など、高水準の演奏活動を展開。また、海外公演も積極的に行い、国内外から高い注目を集めている。

1989年からBunkamuraオーチャードホールとフランチャイズ契約を結んでいる。東京都文京区、千葉県千葉市、長野県軽井沢町、新潟県長岡市と事業提携を結び、各地域との教育的、創造的な文化交流を行っている。